Pubblichiamo la versione integrale dell’Introduzione di Mimmo Grasso alla presentazione napoletana del libro

Un pugno di polvere che ho perso

è la mia patria

Tawfiq Sayigh

Quando ero giovane leggevo la rivista “Pace & Guerra”, fondata da Luciana Castellina. Era una rivista dal grande formato, tipo datzebao, e l’amavo perché introduceva ogni numero con un testo di poesia. Ringrazio ora per allora Luciana: alcuni dei poeti proposti dalla sua rivista li approfondii e misero radici nella mia mente. Desidero, in limine, sottolineare il forte contenuto simbolico del luogo in cui siamo: qui, in profondità, scorre ancora un fiume, forse il Sebeto, come una coscienza collettiva e sepolta; siamo, inoltre, a Napoli, la città del multietnico Federico II, che gli arabi chiamavano Al Sakr, il falco, che diede all’Europa il senso dello Stato.

Ogni libro è molti libri, tanti quanti sono quelli che lo leggeranno; un libro, infatti, assume diversi significati, secondo la storia e l’esperienza dei lettori. Questa antologia ha come sottotitolo “Voci della letteratura palestinese” e queste voci sono in prevalenza versi perché i poeti sono le persone più arrischianti (Heidegger), perché il loro dire-dicare-in-dicare ci mostra la strada della verità, e perché questo loro dire consente di rimodulare l’esperienza creando nuovi rapporti tra i dati del vissuto, ci aiuta a superare dissonanze cognitive profonde e quotidiane, non solo individuali.

In questa antologia l’intenzionalità più forte, vale a dire la tensione più avvertita, è quella politica, espressa in modalità corale al punto che, leggendo senza guardare il nome e la biografia di ciascun autore, si ha la netta percezione che a parlare sia un popolo. Per “corale” intendo proprio il coro greco, quello che interviene sulla scena come alter ego dello spettatore, rivelandone i pensieri nascosti o confermando l’etica della comunità. Anche il destino dei poeti palestinesi non è stato e non è facile: molti sono stati esiliati o imprigionati ed ho ricordato, a proposito di destino, il Roman Jacobson di “Una generazione che ha dissipato i suoi poeti”, dove si narrano le vicende di Majakowskji e altri autori arrischianti silenziati dal potere col punto di una palla di pistola. Un testo letterario, intendo dire, è sempre politico; riprendendo l’Asor Rosa di “Scrittori e popolo”, attraverso gli autori dell’antologia constatiamo che “La terra più amata” è una polis senza politèia e che, tramite i suoi poeti, cerca di rifondare ciò che il nostro Aldo Masullo chiamava “Genealogia dell’umano”. Che ogni opera letteraria si declini sempre politicamente ne è esempio il più lirico dei poeti italiani, Giacomo Leopardi, che sostituì i cigni del neoclassicismo con una scacazzante gallina, aprì il mondo della letteratura al reale: il fabbro, il carrettiere, il sottoproletariato e, poiché era un giovanotto molto intelligente, portò a compimento l’operazione con la forma più classica: l’idillio.

Molti degli autori antologizzati sono giovani e sono donne; chi fra loro scrive in prosa ha uno stile conciso, da reportage. Purtroppo non dispongo di strumenti idonei per l’arabo, lingua che annovera molte varianti, il che significa che va perduta parte della persuasività ed abilità tecnica dei testi, l’apparato storico-semantico e stilistico. Questa antologia non propone testi a fronte, non si rivolge, pertanto, a specialisti, per cui si deduce che i curatori hanno voluto evidenziare la comunicazione sociale, “ciò che dico”, “ciò che voglio dire”, piuttosto che il “come lo dico”. Questo come è, tuttavia, rilevabile grazie al lavoro dei traduttori che hanno cercato di mantenere le strategie espressive interne ai testi. Siamo davanti a un modello di comunicazione immediata durante la quale il lettore viene trafitto dalle immagini. Quelli di Palo Alto sostenevano che “non si può non comunicare”, che “la comunicazione è il senso che se ne trae”. In questi poeti gli “a capo” dei versi sono interrotti dal silenzio. Il loro taciuto è quello di una terra senza cielo, che cerca una luce e, anzi, anche il cielo è uno spazio occupato. I bambini, come scrive una poeta, cercano di deviare i missili col sorriso.

Tra i saperi umani (sapere-saper fare-saper essere-saper sentire) questi autori ci sintonizzano su un saper-sentire che contagia emotivamente, rende solidali, modifica la nostra opinione e, di conseguenza, il nostro atteggiamento e comportamento ove mai questi siano di distacco dalla questione palestinese. L’edizione, pertanto, ha raggiunto i suoi obiettivi di solidarietà e di informazione. Ai fini di una valutazione più completa occorrerebbe ascoltare anche poesia israeliana e fare il seguente esperimento: leggere, in italiano, autori palestinesi e israeliani contemporanei. Si avrebbe la sorpresa che hanno poetiche simili. In ebraico la generazione di Mahmud Darwish e di Amos Oz si chiama “sabra”, fichi d’India, spinosi fuori e dolci dentro. In effetti, leggere questa antologia dà un sentimento di amore urticante.

Ma approfondiamo la prima domanda, il “perché la poesia?”, con “a che serve la poesia?”. Aristotele avrebbe risposto: “non serve a niente perché non è una serva” ed appunto per questo è pericolosa. Lo è in Palestina-Israele come lo è stata, pochi decenni fa, per restare in area europea, nella ex Jugoslavia, con, ad. esempio, il bosniaco Izet Sarajlić, che giocava a scacchi in piazza, incurante delle bombe, o in Albania con Visar Zythi, incarcerato, al buio, per dieci anni nelle prigioni di Oxa.

La poesia araba nasce 1.500 anni fa in un’area – allora ed ora – turbolenta per le fortissime complessità geopolitiche e religiose. Dopo la fine dell’impero Ottomano, in Palestina furono i poeti a lanciare appelli contro i sensali che vendevano terre agli israeliani e sono stati loro che hanno piantato il seme di una coscienza nazionale. La Palestina non è mai stata autonoma, non è mai diventata Stato. Da 75 anni reclama il diritto e il dovere di diventarlo.

Ognuno dei presenti certamente ha una domanda, posta anche da Calvino e ripresa nell’introduzione all’antologia, vale a dire: “perché gli israeliani, oggetto di genocidio, fanno ai palestinesi ciò che è stato fatto a loro?”. E lo fanno, aggiungiamo, soprattutto a tavolino nel senso che hanno iniziato inserendo coloni a raggiera in quei territori e ogni colonia è un punto armato. Tommaso Di Francesco, giornalista e poeta, firma storica de “Il Manifesto”, dà una lettura che rivela la strategia di Israele: silenziare i palestinesi rendendoli indigenti, poverissimi, ai limiti della sopravvivenza fisica in modo da far passare in secondo piano la questione della libertà, dell’identità, dei diritti. Senonchè, chiedendo a un bambino palestinese: “Cosa vuoi fare da grande?”, la risposta è “Combattere”.

Dovremmo cambiare asse di indagine, attingere a discipline psicoanalitiche, osservare le dinamiche situazionali del triangolo drammatico di Karpman in cui altri Stati assumono, di volta in volta, il ruolo di salvatore-vittima-carnefice, rimeditare “Massa e potere” di Elias Canetti, verificare, cioè, quanto di cultura e quanto dello stato di natura si intrecciano in quell’essere teriomorfo che è l’uomo, distinto giudice e nel contempo animale paranoico come David Paul Schreber, celebre caso clinico.

Refaat Alareer, presente in questa antologia con un lavoro del 2015, che sembra scritto adesso, dà indicazioni su come risolvere la questione narrando la sua esperienza di dialogo e di scambio attraverso le letterature e ponendo distinguo interessanti. Il messaggio centrale è che l’apparato di Israele teme, come tutti gli apparati, la cultura e la conoscenza; per questo vuole distruggere le strutture dove si pensa, per questo costruisce muri di silenzio sui quali rimbalza l’eco della rivolta. In “Non esistono poesie di distruzione di massa” Alareer risponde ai missili che hanno raso al suolo l’università in cui insegnava. Un lavoro identico lo fa da molti anni Nidaa Khoury, palestinese dell’alta Galilea, cristiana, docente presso l’Università ebraica Ben Gurion. Khoury ha cultura araba ed ebraica, usa indifferentemente queste due lingue come espressione di un’unica terra in una terra unica. Autrice di “La porta d’Oriente”, edita in Italia da “Il Laboratorio” di Nola, il suo pensiero procede tra meditazione e canto e non si sa se a scrivere in ebraico sia un palestinese e viceversa. Khoury è l’esempio di ciò che potrebbero essere le future generazioni di quella terra.

Rispetto ai poeti di inizio e fine del ‘900, che usavano talvolta lo strumento della propaganda, fra i quali anche Adonis, in un mondo arabo disattento alla causa palestinese, negli autori di questa antologia si registra una grande mutazione: la vecchia generazione si esprimeva in modo impersonale, quasi mai in prima persona, orientata alla realtà contingente e solitamente in linea con la tradizione. E’ stato Tuqan a far apparire per la prima volta l’idea e la pratica del martire che si immola per la patria, del combattente che resiste, del gesto che vale più di ogni proclama. I poeti palestinesi dagli anni ’50 rompono lo schema compositivo, non viene preso in considerazione, apparentemente, il problema formale, introducono un io meditante e un pensiero poetante, fanno parlare le cose, dimostrano. Rompere gli schemi della tradizione letteraria significa abbandonare una struttura sociale codificata, scegliere il mare degli enti rispetto alla terraferma dell’essere. Una volta abbandonata la tradizione si crea uno spazio pulviscolare dove può accadere qualsiasi cosa. Ecco un altro pericolo insito nella poesia: non rispettare le regole del gioco. Citiamo qui uno dei testi più famosi, Carta d’identità di Darwish, come esempio di innovazione e, nel contempo, legame con la tradizione. Il testo è essenzialmente orale, attinge alla recitazione, le parole vengono ripetute con ritmi sincopati, irregolari e incostanti ma la ripetizione della parola conduce al dhikr, la preghiera dei mistici musulmani, viene imitata la dimensione frammentata e aritmica della vita quotidiana e, nel contempo, ricordata, intimamente, la storia nelle sue forme originarie; queste forme hanno come simbolo visivo diffuso in molti autori non più i quartieri, le dimore, gli arabeschi, la dolcezza del vino fatto coi datteri, l’esistere in e come una comunità, gli affetti familiari, i cimiteri, ma una filiera di tende non usate per il nomadismo in quanto diventate stabile campo profughi. II vento agita quelle tende, si arrolla attorno ai minareti abbandonati, diventa il muezìn del popolo.

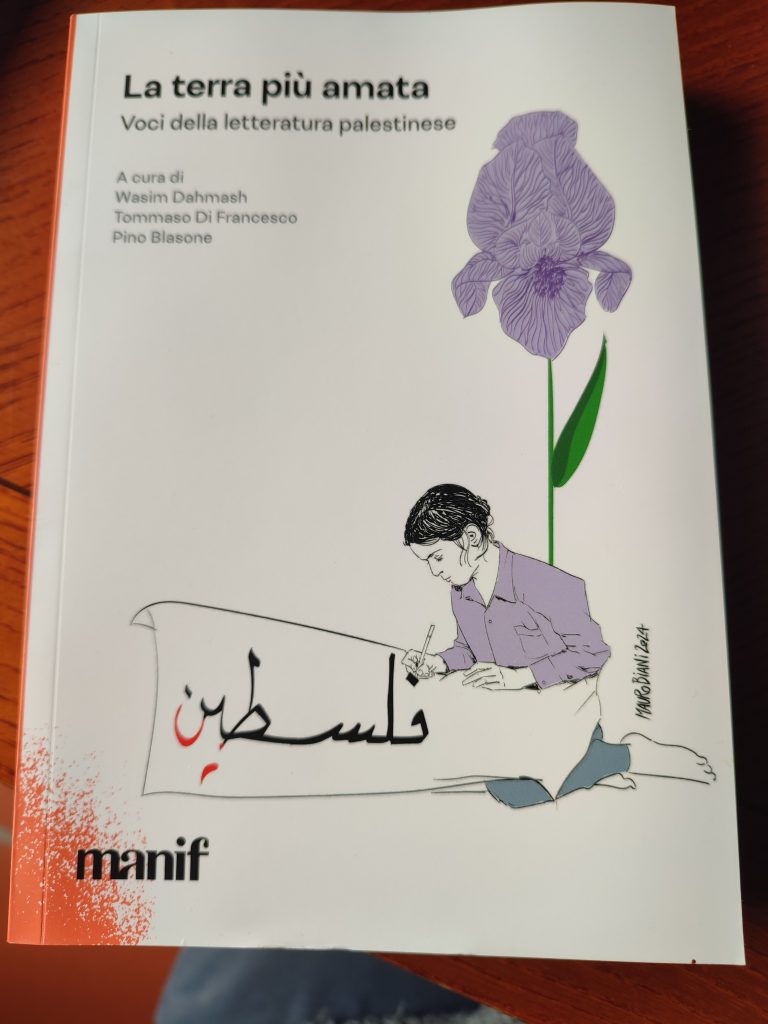

I curatori dell’antologia dichiarano che “tra le pieghe della violenza e del futuro azzerato è sempre l’amore a prevalere per i palestinesi…. nonostante l’occupazione militare, le espulsioni, le violenze, i soprusi, i massacri, fino all’ultimo orrore di Gaza”. Il lettore potrà verificare che nessuno dei poeti di questa antologia si esprime con retorica, è agitato ed agito da odio. C’è atteggiamento di rivalsa, certamente di collera, ma mai una parola di guerra, di incitazione al conflitto: si presentano al lettore dimessi, con le mani in tasca piene di sabbia della terra più amata ma non chiuse a pugno; compiono, pur nella terribilità della loro condizione, un miracolo di grazia e di non-violenza, colloquiano col lettore quasi sussurrando. È per questo che ci avviciniamo a loro, tendiamo l’orecchio, cerchiamo di capire cosa dicono e perché, li percepiamo come un ramo carico di frutti della nostra storia. Ne è esempio la copertina di questo libro, proposta da Tommaso di Francesco ed elaborata da Biani: un fiore trasferisce la sua linfa e il suo colore a una mano che scrive. Vale, ovviamente, anche il processo inverso:la mano che scrive trasmette la sua energia a un fiore. Sempre nella prefazione, ci viene detto, giustamente, che “ il dramma collettivo dei palestinesi si fa emblematico della condizione umana”.

Parlando della condizione umana, Adorno disse che dopo Auschwitz non si sarebbe potuto scrivere poesia ma Célan compose una memorabile “Fuga di morte” in cui a dirigere la danza è un direttore d’orchestra tedesco. L’aforisma di Adorno vale anche per Gaza? Comprendiamo lo sconforto di Adorno ma riteniamo che proprio per la sua ontologia la poesia interviene per intercettare i punti cardinali dell’essere quando l’essere si frantuma in schegge, diventa nichilismo, e quando la storia, l’insieme degli avvenimenti umani e la loro memoria, fallisce e non si intercettano i sentieri del futuro, arriva la poesia a ripristinare le giuste strade da percorrere, a ridare dignità all’esserci-nel-mondo, qui e ora, addensa, di nuovo e ancora, in pietra focaia il polverìo dell’essere, riscopre quello di Parmenide,”indomito” e “conchiuso cuore”, “enkykleos atremès ethor”, ne ascoltiamo il battito metrico.

Chiamerei il poetare dei palestinesi deittico, un “tòde tì” sostanziale, un indicare, mediante un linguaggio parlante, non parlato e con decisa impostazione orale come accade in Campania o sulle sponde del Mediterraneo quando, secondo una tradizione millenaria, il cantore raggruppa gli uditori in cerchio. Quali sono gli elementi che rendono universale questa poesia? Certamente la situazione storico-politica ma ciò non sarebbe sufficiente. Intendo dire: questi poeti saranno ancora attuali, avranno ancora cose da dirci quando sarà creato uno stato palestinese o li leggeremo in retrospettiva , un po’ obsoleti? Propendo per la prima ipotesi perché stiamo parlando di grande poesia, da un lato; dall’altro c’è un fenomeno molto profondo e che riguarda il vissuto singolo e collettivo. Attraversando i testi avvertiamo un continuo mutamento dello stato di coscienza, dunque ci incontriamo col senso del tempo. Siamo a un passo dalla metafisica. Vale a dire che i palestinesi fanno riscoprire a noi occidentali, un po’ ingessati, l’emotività che irrompe nelle analisi di un Heidegger reduce dalla prima guerra mondiale e la corporalità di Mearleau-Ponty.

Devo, allora, ringraziare questi poeti perché col loro modo di comunicare mi hanno donato un altro concetto, una modalità cognitiva “nuova”, uno strumento per una più attenta fenomenologia. Vediamo quale. Masullo chiama paticità la psychè e la psychè si attua nel confronto, attraverso una pluralità di soggetti perché dire “io sono” significa, in realtà, dire “io siamo”. Il filosofo partenopeo chiama “patico” ciò di cui un soggetto ha la sensazione, ciò che prova e che non può comunicare agli altri non perché incomunicabile ma incomunicativo, il che implica, alla Leibniz, una pluralità di solitudini. Sfogliando di nuovo i poeti palestinesi ci accorgiamo di essere toccati da loro. Il tocco è magico e, poiché questi autori sono capaci di entrare nelle porte blindate della paticità, ci aprono a una nuova esperienza, ci fanno osservare e sentire l’Erlebnis, il vissuto, proprio mentre accade, ci contagiano emotivamente e corporalmente. Vissuto è un participio passato, implica un sentire in retrospettiva mentre nei testi, e in me, vedo che le cose accadono, stanno accadendo: eccole. Il vissuto, pertanto, andrebbe forse sostituito con “il vivendo, il vivendo-si”.

Vediamo questo vivendo-si. Propongo due testi.

Il primo l’ho scritto dopo che ho chiuso l’antologia ed è questo:

Sottovento e al sicuro ho navigato

evitando le Sirti dell’ umano.

Gaza, 2024.

Nella terra più amata

Rachele non vuole essere consolata;

Laila è inginocchiata

a piantare il respiro dei figli fucilati.

L’angelo inutilmente versa sangue

su stipiti e cancelli.

E’ tempo di tornare a essere uomo,

affrontare gli scogli del dolore

di un dio senza speranza.

Il secondo è della scrittrice Teresa Ciammaruconi, insegnante volontaria presso la Penny Wirton (casal Bertone) dello scrittore Eraldo Affinati, “toccata” da bambini mediorientali mentre imparavano l’italiano ed entrata nel loro vivendosi.

Lezioni di italiano, Superlativo assoluto

Per tu facile

per io difficile parlare italiano

difficilissimo

come restare in piedi su macchina aperta

piccolissima in 25 stretti strettissimi

ma corda lunghissima ci faceva uniti

uniti non si cade.

Tu maestra stringi io con parole nuovissime.

Vediamo, altresì, a proposito di paticità e vivendo-si, che retroazione ha registrato l’attore Ettore Nigro, invitato a leggere testi. Ha sentito il bisogno di esprimere la propria solidarietà in poesia e nella lingua affectuum, il che ci informa che l’antologia ha raggiunto i suoi obiettivi.

E mo tenimmo ll’uocchie ancora chiuse

nfaccia a sta morte ca rummane ll’uocchie

peccerille arapute.

Manco te ne si’ accuorto ca so’ muorto,

ca chist’ uocchie arapute nun vereno chiù niente.

Uocchie apierte so’ ’e tuoie,

uocchie apierte so’ ’e mieie

ma song’ uocchie senz’ uocchie

e nisciuno vere, né tu né io.

N’ato ‘a luntano ’uarda

e nun se vere a isso,

ma sulo l’ombra soia

int’ ê ffiamme c’ ha appicciato,

ce trova na grande suddisfazione a verè fora

chello ca tene int’ ô core.

Ed ora abbiamo gli occhi ancora chiusi

di fronte a questa morte che lascia

gli occhi bambini aperti.

Non te ne sei accorto che sono morto,

che gli occhi aperti non vedono più niente.

Occhi aperti sono i miei,

occhi aperti sono i tuoi,

ma sono occhi senza occhi

e nessuno vede, né tu né io.

Un altro da lontano guarda

e non vede sé stesso

ma solo la sua ombra

tra le fiamme che ha acceso

soddisfatto se vede là fuori

ciò che ha nel cuore.

Mimmo Grasso