LETTERATURA E ALTRE STORIE

A CURA DI CARLANGELO MAURO

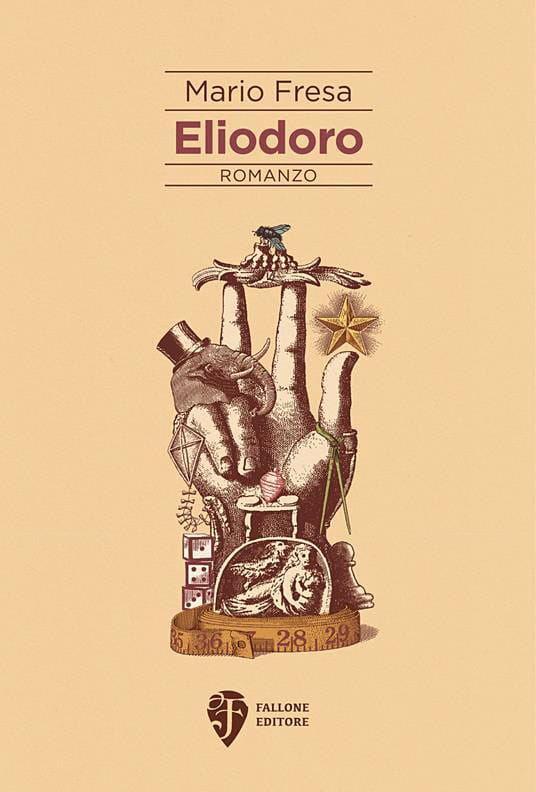

INTERVISTA AL POETA E CRITICO LETTERARIO MARIO FRESA SUL SUO ROMANZO “ELIODORO”

Mario Fresa (Salerno, 10 luglio 1973) è un poeta e critico letterario che ha collaborato a riviste italiane, francesi e internazionali come «Paragone», «il verri», «Nuovi Argomenti», «Caffè Michelangiolo», «Recours au Poème», «Almanacco dello Specchio», «La Revue des Archers», «Jeudi des mots», «Poesia», «Nazione Indiana», «La Multinationale Poétique» e altre. È membro della redazione della rivista internazionale «Gradiva» (Università di Stony Brook, New York), del periodico di cultura letteraria «La clessidra» e del semestrale di civiltà poetiche «Smerilliana», su cui tiene la rubrica ‘Alba pratalia’. Tra i suoi ultimi libri: ‘Svenimenti a distanza’ (poesie, Il Melangolo, 2018); ‘Bestia divina’ (poesie, La scuola di Pitagora, 2020); ‘Eliodoro’ (romanzo, Fallone editore, 2022). Sue prose e poesie sono state tradotte in Francia, Spagna, Cile, Venezuela e Stati Uniti.

Gli ho rivolto alcune domande sul suo primo romanzo “Eliodoro”.

Il romanzo è concepito come una confessione psicanalitica, ma risulta difficile inquadrarlo in una definizione rigida. Inoltre dialoga con diversi saperi, codici espressivi ed arti…

Confessione psicanalitica, sì: ma ogni confessione (termine ombroso e greve, che evoca, ahimè, un nugolo maleodorante misto di colpe e di colpi, di leggi e di religioni, e di inferni e di penitenze) è sempre ipocrita e bivalente, ciarlatana e melliflua, mascherata e sfuggente. Il problema è, tuttavia, più generale e sottile, più profondo e imbarazzante. In verità, una catastrofica tartuferia (involontaria e volontaria) ci accompagna ogniqualvolta noi pronunciamo la paroletta “io”; o quando ci illudiamo di essere – stolidissima utopia! – un’identità (eppure noi subiamo quest’ultima: giacché soggetto significa, etimologicamente, ciò che soggiace). Un filosofo tedesco dalla vertiginosa, luciferina intelligenza ha scritto: «Un pensiero viene quando è ‘lui’ a volerlo, e non quando ‘io’ lo voglio; cosicché è una falsificazione dello stato dei fatti dire: il soggetto ‘io’ è la condizione del predicato ‘penso’. ‘Esso’ pensa…». L’insussistenza, la caducità, la frammentazione e il sistematico sgretolamento di questa vecchia fantasima che corrisponde al soggetto-io hanno, così, spinto, quasi automaticamente, la scrittura del romanzo al compimento di una decisa e consapevole decostruzione di un unico stile e di una univoca forma comunicativa. Sicché tutto colpisce, tutto invade, tutto attraversa il cosiddetto “io” di Eliodoro (a proposito: l’accento cade sulla terz’ultima sillaba e non sulla penultima; dunque Eliòdoro, non Eliodòro!); molti timbri e molti modi s’impossessano della sua lingua: dal recitativo secco dello stile operistico alla contraffazione comica di certi passi vetero e neotestamentari; dal permanente linguaggio del simbolismo numerico all’improvviso, comico-osceno Witz; dalla rievocazione-celebrazione di un dipinto al riecheggiamento di numerosissimi versi, sia del mondo antico, sia del mondo moderno; dalla minuta descrizione di una precisa partitura alla messa in scena di uno specifico disturbo clinico (e dunque mitico, siccome ci ha insegnato Jung). Il lettore deve essere, allora, pronto a divertirsi, a indovinare la soluzione degli enimmi, le parole mancanti, le allusioni figurative, i codici nascosti, le innumerevoli sciarade mimetizzate e sparpagliate sempre – come ordigni impreveduti o come occulte mine – sulla scena della scrittura.

Quali i possibili legami in particolare di Eliodoro, anche nello stile, nei temi trattati, con la tua più che ventennale esperienza di poeta?

In ciascuna delle mie raccolte poetiche ho sempre inserito un certo numero di prose; lo stesso romanzo si conchiude con un poemetto quasi narrativo. Tra poesia e prosa ho stabilito da sùbito, insomma, una lucida convivenza (e, anche, un’ardente connivenza: perché versi e prosa sono amorosi e lontanissimi rivali, come Tancredi e Clorinda: essi si negano, vedi, a vicenda e corrono su opposti e irriducibili sentieri: i primi cercano l’indistinto, il ‘cluster’ di note musicali, l’abbandono inconsciamente tanatofilo; l’altra è più immanente e carnale, meno carica di inganni – o di auto-inganni – inutili e fraudenti. La prosa è addirittura, forse, più frontale e più terrosa, più fisiologica e irridente della stessa poesia…). Anche i temi sono comuni, simili a coatti e lussuriosi e ritornanti delitti (e diletti) resistenti o inamovibili quasi: come, ad esempio, l’ostinato ricorso alle movenze di una pseudonarrazione, iperbolica e sghemba, non di rado segnata da irrequieti, sdruccioli capitomboli nei corridoi del mondo onirico; o una certa costante tensione sia parodica, sia parossistica; e una insalvabile logorrea che nei suoi sogni vorrebbe, poverina, allontanare la sora pipilera, la signora lì appostata e già provvista di venenose forbici e infallibili; e poi l’antirettoricismo; l’antiromanticismo; il controeroismo; le erotiche e anticlimatiche pulcinellerie; e, infine, una segreta pulsione all’autocancellazione, allo sperdimento di quel famoso, già ricordato superipocrita “io”…

Eliodoro, il protagonista, può essere considerato un alter ego dell’autore? Così scrive Rosa Pierno in una analitica recensione : “Eliodoro, il mago di Catania, invero metamorfico, protagonista del romanzo, ma anche alter ego autoriale”.

Eliodoro non è il mio alter ego, ma la mia controfigura; cioè il mio stuntman che agisce e che si esprime – come potrei dire? – con l’inconscio a fior di pelle. È il mio ‘Doppelgänger’, ossia il mio duro e sincero gemello carnivoro, la cui immagine è, forse, più caricata che idealizzata. Certo un po’ mi rassomiglia. Ma è un doppio, tuttavia, così indiscreto e spudorato da mostrarsi, a conti fatti, poco capace, o poco desideroso, di trattenere sé stesso; perché alla fine – piuttosto insoddisfatto del contratto firmato col Dottor Fliege, il dèmone-analista al quale cede, gioiosamente, la propria vecchia e raffreddata animula – decide di sparire, di auto-dissolversi, di auto-liquidarsi. Ma si badi: la sua non è una vera e propria morte; è, invece, una sorta di definitivo commiato da sé stesso (hai presente il Liebestod del ‘Tristan und Isolde’? Il breve poemetto finale del romanzo lo richiama e lo imita, alla lontana, e parodisticamente).

Nel leggere un tuo scritto sul sito L’Estroverso , sorta di autopresentazione del romanzo, con una buona dose di ironia, in cui hai applicato la regola delle 5 W: “Chi, cosa, dove…” al libro, mi ha colpito in particolare la risposta all’ultima questione, il “Perché”. Vorrei tu la ampliassi con altre notazioni e chiarimenti in questa sede: “Per essere catapultati al di fuori della realtà borghese, denarocratica e tecnocratica; e per dimenticare, se possibile, i suoi piccoli e atroci calcoli insensati, il suo noioso umanitarismo ottimistico, socratico, educativo, consolatorio…”.

Noi, oggi, contempliamo un paesaggio con rovine. È d’importanza vitale, dunque, affrontare una guerra di resistenza contro tutti i miserabili accomodamenti della semplificazione, della sciatteria, dell’approssimazione e della volgarità. La lingua italiana, soprattutto, è malamente attaccata e vilipesa e oltraggiata dai burocrati, dai ministri, dai consiglieri regionali, dai sindacalisti, dagli sbirri, dai giornalisti. La loro ignoranza si nutre di continuo di tecnicismi antiestetici, di deprimenti anglicismi, di terrificanti manomissioni perpetrate ai danni della bellezza della nostra lingua (e della sua lingua progenitrice, il latino: sempre più dimenticato, mal compreso e oscenamente violato da coloro che lo pronunziano all’inglese). Non parliamo, poi, delle iniquità e delle abiezioni inculturali del cosiddetto uomo medio, quello che dice di non avere tempo (?) per leggere un libro, che non sa distinguere un’ottava da un ottonario, una sinfonia da un concerto, una tela da un affresco: e che, tuttavia, spreca le sue giornate ad ascoltare o a canticchiare i motivetti sanremesi rincretinenti, a intraprendere inutili e retorici dibattiti pseudopolitici, a leggere le cronachette nere o rosa, o a seguire per novanta minuti (e anche oltre) quei ragazzini in mutande che danno calci a un pallone e che, di solito, sono affatto incapaci di costruire, in modo sintatticamente corretto, una sola frase minima. La povertà di pensiero dell’uomo medio va a braccetto con la sua gratuita e incontenibile volgarità; la sua ignoranza è il suo tratto distintivo; la sua insensibilità è il suo più grande vanto. Come rispondere all’arroganza e al vuoto annichilente del cretino, dell’illetterato sordo, del seguace dei politici sgrammaticati, del tifoso dei bifolchi palleggianti in mutandoni? Con lo studio, con la meditazione, con la solitudine (d’altronde, che cosa può mai esserci in comune con loro?); e con una continua riflessione sulle virtù estreme dell’arte: l’unica realtà umana che resulti davvero vittoriosa contro il destino della morte e della fine. Ma essa, ricordiamolo!, non è consolatoria, né liberatoria, né esorcistica, né salvifica: l’arte combatte, fieramente. E ci vuole spietati, coriacei, resistenti; e mai più complici o sodali delle infinite manifestazioni della mediocrità. L’arte – e, in particolare, la poesia – parla per eccessi e per iperboli e per immaginarie vie. Non vuole, non sa, non può comunicare con tutti: non vuole essere mai una fontana di piazza. Ecco perché ho scritto questo libro. Ecco perché amo le acque profondissime, le veglie silenziose, i sorrisi beffardi di Ciriatto, di Farfarello e di Rubicante, le feroci allegorie di Goya, l’ultimo Beethoven, il teatro poematico di Goethe, le distorte e dolorose visioni di Francis Bacon. Ecco perché i tempi bassi e crepuscolari di oggi mi rattristano così tanto.

Quali i programmi, i progetti futuri per il poeta Mario Fresa?

In uscita, un libro di traduzioni da varii poeti francesi novecenteschi, dal titolo ‘Simulate sembianze’. Poi, una nuova raccolta di sessanta prose e poesie che, forse, uscirà l’anno venturo, se Arimane vuole. È una rassegna di scene e di ritratti non indegni dei tragibuffi resoconti offerti dagli ottocenteschi Archivi di psichiatria, scienze penali e di antropologia criminale che avevano lo scopo di «servire allo studio dell’uomo alienato e delinquente». Non è forse nettamente più interessante l’uomo alienato, altro, indisciplinato, non irreggimentabile, rispetto al Funzionario di Stato che dice «attimino», «mano mano», «poco a poco», «settimana prossima», «soldini», «attenzionare»? Senza alcun dubbio, sì.

Carlangelo Mauro

1 commento